لا يمكننا تجاهل الإسهامات العديدة التي قدمها العلم للبشرية، من الكهرباء والطب الحديث إلى المعلومات التي ساعدتنا على فهم الكون من حولنا. بالنسبة للعالم الأمريكي الشهير (تشارلز كيترينج): "99.9٪ من النجاح مبني على الفشل"، وكمثال نظري على آلية عمل الانتقاء الطبيعي، فإن تاريخ العلوم هو عبارة عن بعض النظريات القديمة والخاطئة التي تم استهلاكها بشكل تدريجي واستبدالها بنظريات أخرى، لا يشير هذا الأمر إلى الفشل، بل إنه يظهر القدرة البشرية على تقديم نظريات جديدة والبحث المستمر عن اكتشافات علمية من شأنها أن تطور المستقبل البشري، ولكن بعض من هذه النظريات والمفاهيم التاريخية الخاطئة هي وليدة الجهل والتخلف.

على عكس بعض الفرضيات الشائعة، فإن فكرة الأرض المسطحة هي فكرة حديثة النشأة ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر، كما هو موضح في هذه الخريطة التي رسمها (أورلاندو فيرجسون) عام 1893م.

سنقدم لك في هذا المقال 20 نظرية علمية اعتمدها بعض الأشخاص والثقافات عبر التاريخ والتي قد تبدو لنا أقرب للجنون من العلم:

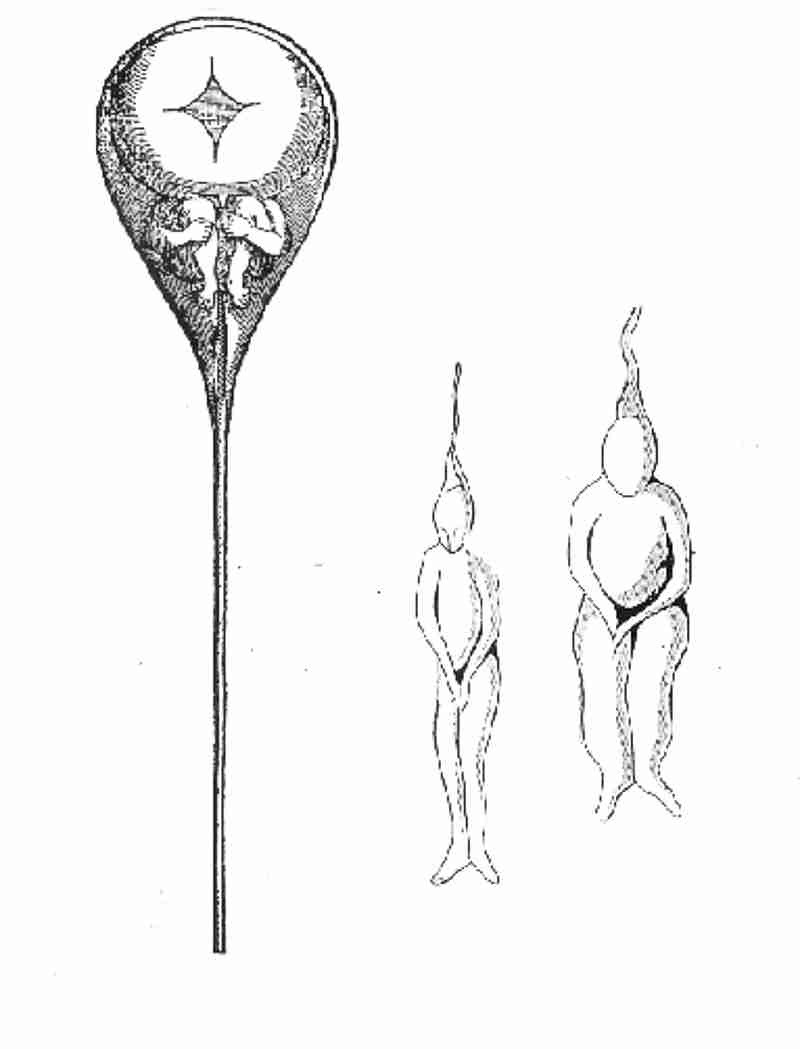

النظرية العلمية التي كانت منتشرة في جميع أنحاء أوروبا أثناء عصر النهضة، والتي تنص على أن البشر عبارة عن أشكال مصغرة وكاملة داخل الحيوانات المنوية للذكور، ثم تنمو عند دخولها لرحم الأنثى:

إنسان مصغر داخل المني، من رسومات (نقولا هارتسويكر) عام 1695.

إنسان مصغر داخل المني، من رسومات (نقولا هارتسويكر) عام 1695.

يعود أصل هذه النظرية لليونان القديمة، كما ساهم الفيلسوف وعالم الرياضيات فيثاغورث في تعزيزها، حيث اعتقدوا أن الأب هو المساهم الرئيسي في منح الخصائص الأساسية للذرية البشرية، في حين أن الأم عبارة عن وعاء أو فرن يحتضن الطفل أثناء نموه.

انتقلت هذه النظرية إلى أوروبا عبر الفيلسوف أرسطو، بعد ذلك ساهم (جالينوس) في تدعيمها، إلى أن بدأ هذا الاعتقاد يواجه بعض الاختبارات والفحوصات للتأكد من صحته في مطلع القرن السابع عشر. ومع ذلك بقيت الفكرة الأساسية المتمثلة بكيفية تحول المادة غير المنتظمة إلى حياة منتظمة تثير قلق علماء الماضي إلى أن توصلوا لاستنتاجات مدهشة.

على عكس المفهوم العلمي الحديث عن التطور الجنيني، ادعى بعض علماء الطبيعة قديماً أن البشر يكونون في حالة تشكل مسبقة، وقد طور العالم الهولندي (أنطوني فان ليفينهوك) هذه النظرية وقام بنشرها، حيث أصر على نفي الاعتقاد السابق بوجود إنسان مصغر داخل السائل المنوي، ومن هنا نشأت نظرية "التشكل"، حيث اعتقد (ليفينهوك) أن السائل المنوي البشري يحتوي على أجنة بشرية ولكن نموها غير مكتمل، لذلك تنتقل إلى الرحم من أجل الحضانة، بقيت هذه النظرية سائدة خلال القرن الثامن عشر إلى أن جاء الكيميائي البريطاني (جون دالتون) بنظريته الذرية للمادة في مطلع القرن التاسع عشر والتي كانت نقطة تحول مهمة في التاريخ العلمي البشري.

منذ الاكتشاف الإسباني للأمريكيتين، تم اعتبار شبه جزيرة (باخا كاليفورنيا) على أنها جزيرة لمئات من السنين:

خريطة كاليفورنيا، بقلم (يوهانس فينجبونز)، تصور شبه جزيرة باخا على أنها جزيرة على الرغم من الأدلة المتناقضة المعروفة في ذلك الوقت (1650).

خريطة كاليفورنيا، بقلم (يوهانس فينجبونز)، تصور شبه جزيرة باخا على أنها جزيرة على الرغم من الأدلة المتناقضة المعروفة في ذلك الوقت (1650).

في عام 1510، ذكر المؤلف (غاري رودريغيز دي مونتالفو) لأول مرة في روايته الرومانسية Las sergas de Esplandián جزيرة تسمى بجزيرة كاليفورنيا والتي شبهها بالجنة على الأرض، وكانت هذه الجزيرة مأهولة بنساء سوداوات دون وجود رجال بينهن.

عند وصول المستكشفين الأوائل لاستكشاف الساحل الغربي للقارة الأمريكية الشمالية أخطأوا في التعرف على شبه جزيرة (باخا كاليفورنيا) واعتقدوا أنها جزيرة، حيث اعتقد المستكشف الإسباني (إرنان كورتيس) أنه قد وصل إلى جزيرة كاليفورنيا الأسطورية التي وصفها (مونتالفو) في روايته، ولكن بعد ست سنوات فقط اكتشفت بعثة استكشافية قام (كورتيس) بإرسالها أن (باخا كاليفورنيا) هي شبه جزيرة وليست جزيرة.

على الرغم من البعثات الاستكشافية المتعاقبة التي توجهت إلى هذه المنطقة، إلا أنه في ذلك الوقت كان من الصعب أن تستبدل الاكتشافات الجديدة والواقعية المفاهيم الراسخة والقديمة، حيث ظهرت لفترة قصيرة بعض الخرائط التي تعود لعصر الاستكشاف والتي تصور شبه جزيرة (باخا كاليفورنيا) بطريقة صحيحة، وعلى الأخص في خرائط (ميركاتور)، ولكن استمر رسامو الخرائط برسمها على أنها جزيرة خلال القرن السابع عشر، وعلى الرغم من مرور وقت طويل على استكشاف شبه جزيرة (باخا كاليفورنيا)، إلا أن المستكشفين التبشيريين لم يتمكنوا من تصويب هذه المفاهيم الجغرافية الخاطئة المتعلقة بكونها جزيرة حتى منتصف القرن الثامن عشر.

قبل مئتي عام فقط، كان يتم استخدام "المعالجة المثلية" -الطب التجانسي- لشفاء المرضى عبر تطبيق قول "داوها بالتي كانت هي الداء":

طبيب المعالجة المثلية ينظر إلى أهوال المعالجة بالألوباثيا، للرسام (ألكسندر بيديمان) عام 1857.

طبيب المعالجة المثلية ينظر إلى أهوال المعالجة بالألوباثيا، للرسام (ألكسندر بيديمان) عام 1857.

أول من اقترح هذه الفكرة هو أبقراط في العام الـ400 قبل الميلاد، حيث كان يقوم بوصف جرعات صغيرة من جذور نبات (الماندريك) التي تسبب الهوس لعلاج الحالات النفسية، بعد قرون تبنى الكيميائي والطبيب (براكلسوس) هذا المفهوم الطبي عبر قوله: "الشيء الذي يجعل الرجل مريضاً يمكن أن يشفيه أيضاً".

في عام 1796، جاء الطبيب الألماني (صمويل هانيمان) بفكرة الطب البديل، فقد كان يرفض الأساليب العلاجية السائدة في ذلك الوقت التي كانت تعتمد على إراقة الدماء، وتوصل لفكرة "المعالجة المثلية" عام 1807، معتقداً أن المواد التي تسبب ظهور أعراض المرض، يمكن استخدامها لشفاء هذا المرض.

انتشرت الممارسات الطبية لـ(هانيمان) في الولايات المتحدة عام 1825، حيث عمل أتباعه الأمريكيون المتعصبون على نشر المعالجة المثلية عالمياً، ولكن في العقود المنصرمة واجهت هذه الطريقة العلاجية انخفاضاً في معدلات القبول إلى أن أصبحت مجرد علم زائف لا يقدم أي فائدة طبية للبشرية.

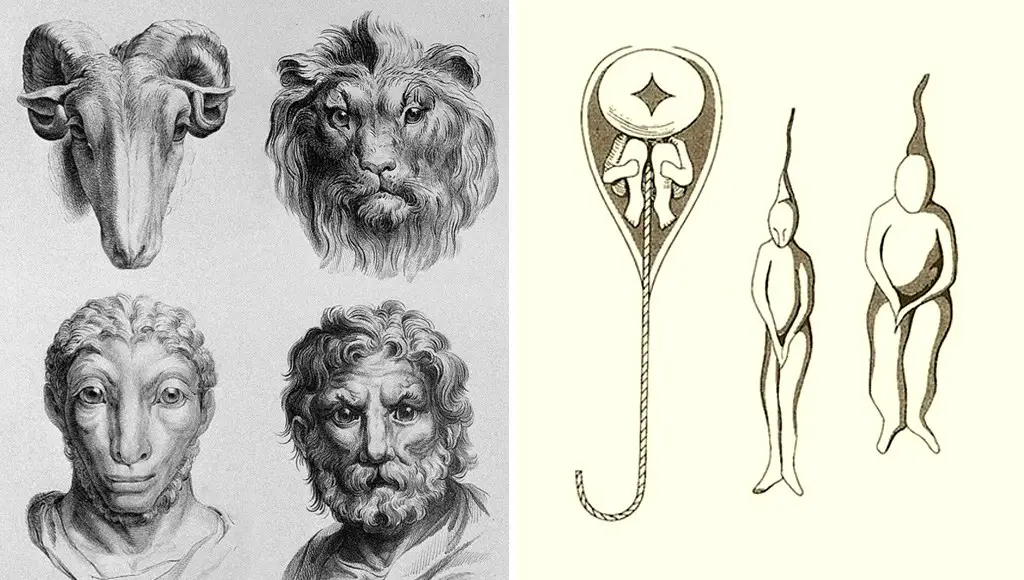

كان البشر قديماً يقومون بتحديد شخصية الفرد من خلال مظهره الخارجي، انحسر علم الفراسة خلال العصور الوسطى ليعود مجدداً خلال الحقبة الحديثة المبكرة:

رسم حجري يوضح العلاقة بين الملامح البشرية الخارجية مع الصفات الوحشية، بقلم (تشالرز لو برون) في القرن السابع عشر.

رسم حجري يوضح العلاقة بين الملامح البشرية الخارجية مع الصفات الوحشية، بقلم (تشالرز لو برون) في القرن السابع عشر.

تبنى أرسطو بعض المفاهيم القديمة التي كانت تعتقد بوجود علاقة تربط بين المظهر الخارجي للفرد مع السمات النفسية والداخلية، حيث اعتبر أرسطو أنه من الممكن معرفة شخصية الفرد من مظهره الخارجي، كما كان من المؤيدين الأوائل لنظرية الفراسة.

اعتُمدت هذه النظرية العلمية خلال القرون الوسطى على نطاق واسع، ولكن بحلول القرون الوسطى المتأخرة منع الملك الإنكليزي (هنري الثامن) من تدريس هذه النظريات الخاطئة، كما كان (ليوناردو دافنشي) من المناهضين لعلم الفراسة معلناً أنه لا يرتكز على أي أساس علمي.

قام القسيس السويسري (يوهان كاسبار لافاتو) بإحياء علم الفراسة مجدداً في أواخر القرن الثامن عشر، حيث اعتمد بشكل كبير على أعمال الفيلسوف الإنكليزي الـ(سير توماس براون) مؤكداً وجود شيء غامض بتقاسيم وجوهنا، حيث أنها تحمل الكثير من شعائر نفوسنا.

ساهم (لافاتو) في تجديد النقاشات حول علم الفراسة وتضاربت ردود الفعل حوله، ولكن ومع ذلك ازدادت شعبية هذا العلم، حيث تم استخدام علم الفراسة خلال الفترة المتبقية من القرن الثامن عشر وحتى القرن التاسع عشر في أسس علم الإجرام وكذلك لأغراض عنصرية، ولكن بحلول العصور الحديثة سقط علم الفراسة بعد رفض المجتمع العلمي له واعتباره علماً غير دقيق وخالي من أي أساس علمي.

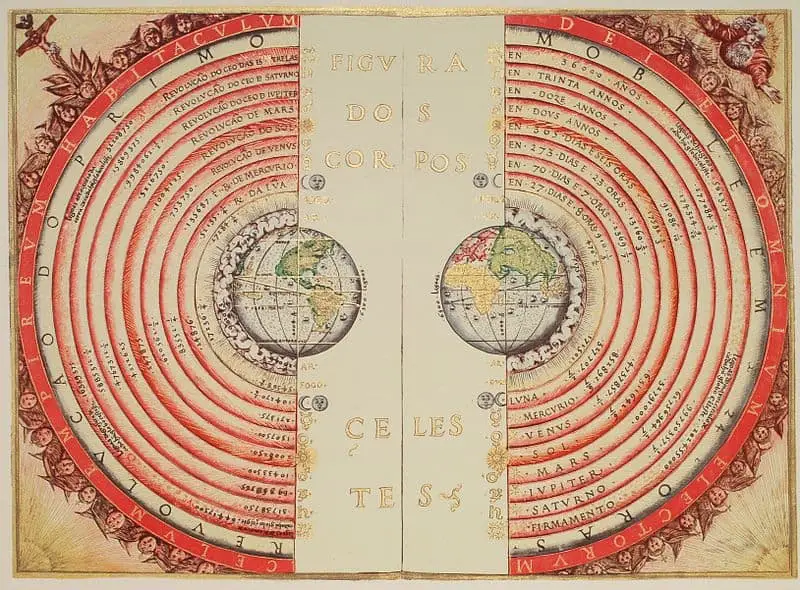

بقيت فكرة مركزية الأرض سائدة في علم الفلك لآلاف السنين إلى أن تمكن كوبرنيكوس من دحضها في القرن السادس عشر:

صورة توضيحية للنظام البلطمي لمركزية الأرض، رسمها رسام الخرائط البرتغالي (بارتولوميو فيلهو) عام 1568.

صورة توضيحية للنظام البلطمي لمركزية الأرض، رسمها رسام الخرائط البرتغالي (بارتولوميو فيلهو) عام 1568.

وُجدت هذه النظرية في فلسفة ما قبل سقراط وتم اقتراحها من قبل الفيلسوف (أناكسيماندر)، حيث قدم نموذجاً استعرض فيه أن الأرض هي مركز الكون وأن الشمس والقمر والنجوم والكواكب الأخرى تدور حول الأرض، مع وجود بعض النجوم الثابتة والتي تدور مرة واحدة يومياً وتظهر في قطبي الأرض، ويبدو أن الفلكيين القدامى اعتبروا أنه من المنطقي أن الكواكب هي التي تدور حول الأرض وأن الأرض ثابتة بمكانها. أصبحت هذه النظرية العلمية لاحقاً سائدة في القرن الرابع قبل الميلاد مدعومة من قبل أرسطو وأفلاطون، كما تم دمج فكرة مركزية الأرض مع فكرة كروية الأرض.

طرأت بعض التعديلات الطفيفة على النظام البلطمي أو المركزية الأرضية، حيث أظهر بعض علماء الفلك الإسلاميين معارضتهم لهذه الفكرة خلال القرن العاشر الميلادي، كما نشر العالم البولندي (كوبرنيكوس) في كتابه "حول دوران الأجرام السماوية" عام 1543 أن الأرض والكواكب الأخرى تدور حول الشمس، سبب هذا الكتاب ضجة كبيرة خلال الحقبة العامة.

ومع مرور الوقت تدهورت نظرية مركزية الأرض تحت وطأة بعض الأدلة التجريبية وتطوير التلسكوب عام 1609 بالإضافة للملاحظات التي قدمها غاليليو للبشرية في أوائل القرن السابع عشر.

على الرغم من سخافة الفكرة، فقد كان يُعتقد بوجود نوع من النبات في آسيا الوسطى قادر على إنتاج الحملان من براعمها مثلها مثل الزهور:

نبتة الحمل التتاري، للرسام (هنري لي) عام 1887.

نبتة الحمل التتاري، للرسام (هنري لي) عام 1887.

كان يُنظر لنبتة الحمل التتارية التي كانت تعيش في آسيا الوسطى على أنها حيوان "نبات" أسطوري، حيث اعتقدوا قديماً أنه مزيج من حيوان ونبات في وقت واحد، مرتبط بالأرض عبر حبل سري.

يُعتقد أن هذا المخلوق هو وليد بعض المفاهيم الخاطئة في العالم القديم، حيث كتب المؤرخ اليوناني (هيرودوت) عن الأشجار في الهند: "ثمارها صوف"، أي أن نبتة القطن لم تكن معروفة آنذاك، في حين يشير الفولكلور اليهودي في الألفية الأولى إلى وجود مخلوق أسطوري يعرف باسم Yeduah مشابه لأسطورة حمل التتار المتصل بالأرض، أما بالنسبة للأساطير الصينية فكان لديهم حيوان أسطوري يطلق عليه اسم "خروف الماء" الأسطوري، وهو مزيج من النبات والحيوان، متصل بالأرض عن طريق الجذع، فإذا قام أحدهم بقطع جذعه فسيموت الحمل.

على الرغم من سخافة فكرة نمو الأغنام كالفاكهة، إلا أنها لاقت رواجاً واسعاً في أوروبا في القرن الرابع عشر، عندها طالب الدبلوماسي والبارون النمساوي (سيغيسموند فون هيربرشتاين) في منتصف القرن السادس عشر من الشعب تقديم وصف مقنع وحقيقي لهذا الحيوان الأسطوري.

في النهاية، انطلق الطبيب الألماني (إنلبرت كايمبفر) عام 1683 في رحلة استكشافية إلى بلاد فارس للتأكد من حقيقة هذه الأسطورة، ولكن لم يجد (كايمبفر) أي دليل على نبات الحملان، وعاد إلى أوروبا لنشر وتثقيف الشعب الأوروبي ودحض هذه الفكرة الحمقاء.

تنتقل الأمراض المعدية مثل الكوليرا عبر الهواء الملوث، كانت "نظرية ميازما" تعتبر واحدة من أهم النظريات الطبية التي كانت سائدة في العصر الحديث:

تمثيل لوباء الكوليرا من القرن التاسع عشر، حيث تم تصويره على أنه ينتشر على شكل هواء سام، للرسام (روبرت سيمور) عام 1831.

تمثيل لوباء الكوليرا من القرن التاسع عشر، حيث تم تصويره على أنه ينتشر على شكل هواء سام، للرسام (روبرت سيمور) عام 1831.

منذ فترة طويلة من الزمن كانت هناك نظرية طبية تعرف باسم نظرية ميازما التي أكدت أن الأمراض والأوبئة كالكوليرا والموت الأسود –الطاعون– تنجم عن التلوث "ميازما"، فقد كان الناس آنذاك يعتقدون أن الميازما تنبعث من تعفن المواد العضوية، حيث يصاب كل شخص يستنشق هذا الهواء الملوث بالأمراض والأوبئة الخطيرة.

وصف الكاتب الروماني (فيتروفيوس) الآثار القوية للميازما في بداية الحقبة العامة خلال القرن الأول قبل الميلاد قائلاً: "عند شروق الشمس، تهب نسائم الصباح باتجاه البلدة حاملةً معها الضباب، حيث يستنشق السكان هذه الانبعاثات السامة وتعشش داخل أجسادهم".

بقيت هذه النظرية حية طوال العصور الوسطى واستمرت حتى خمسينيات القرن العشرين، وكانت لا تزال تستخدم لتفسير تفشي وباء الكوليرا في كل من لندن وباريس، حيث كان الاعتقاد أن العدوى لا تنتقل من شخص إلى آخر بل إنها تنتقل من البيئة إلى الشخص دون وجود أي علاقة للنظافة الشخصية في انتقال هذه الأمراض، كما دعمت الممرضة البريطانية (فلورانس نايتنجيل) هذا الاعتقاد.

في نهاية القرن التاسع عشر تم دحض هذه النظرية غير العلمية واستبدالها بنظرية الجراثيم بعد اكتشاف وجود البكتيريا، كما صرح الطبيب الإنكليزي (جون سنو)، وهو من مؤسسي علم الأوبئة، أن مرض الكوليرا ينتقل عبر المياه وليس عبر الهواء كما كان شائعاً.

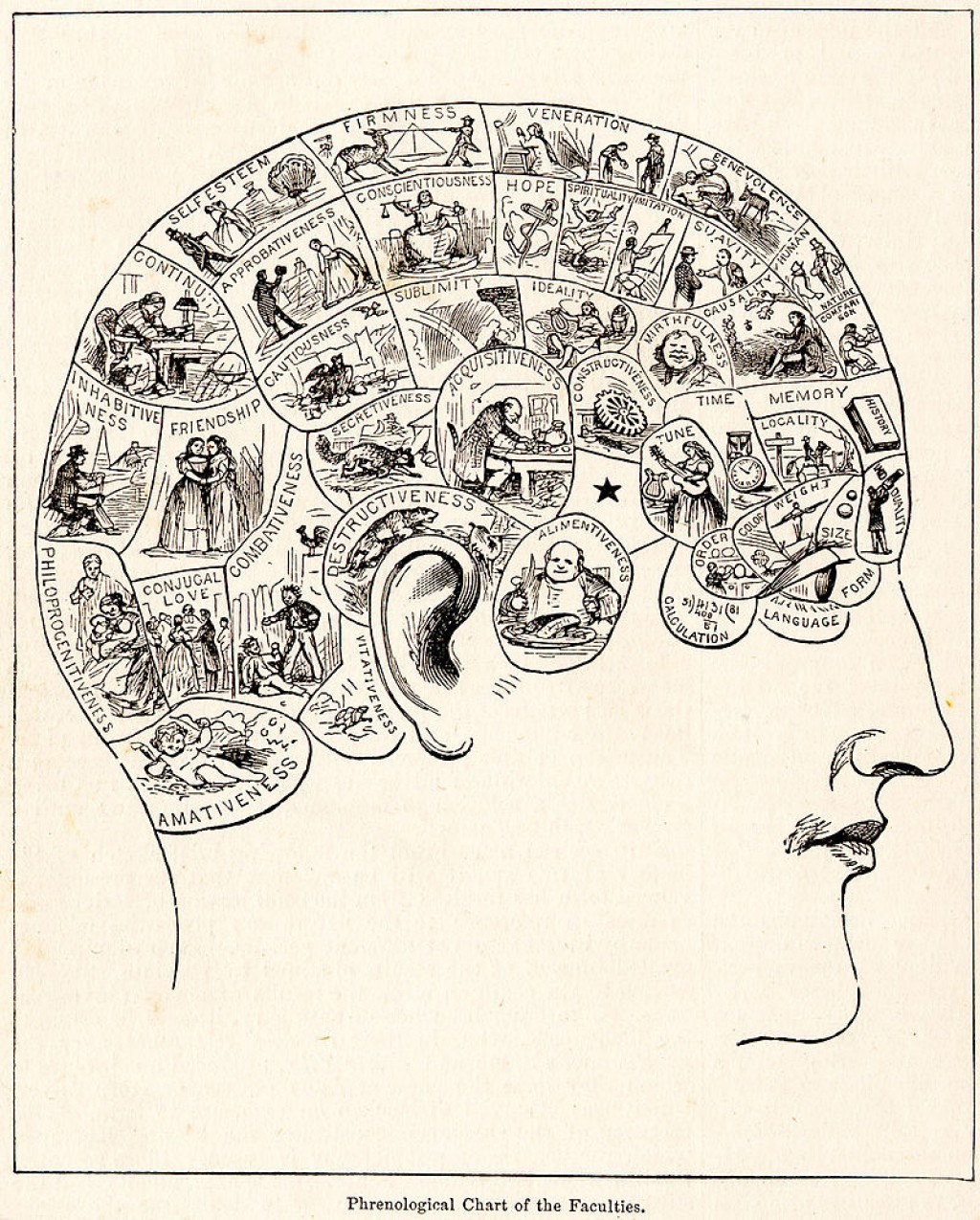

علم فراسة الدماغ هو علم زائف وقديم، حيث كان يعتقد البشر قديماً أنه بإمكانهم تحديد السمات الشخصية للفرد عبر قياس حجم الجمجمة البشرية وإجراء بعض الفحوصات عليها:

رسم بياني لعلم فراسة الدماغ، من موسوعة المعرفة العالمية عام 1883.

رسم بياني لعلم فراسة الدماغ، من موسوعة المعرفة العالمية عام 1883.

اعتقد أبقراط وأتباعه قديماً أنه بإمكانهم فهم الطبيعة الإنسانية عن طريق تركيز أبحاثهم على عقل الإنسان بدلاً من قلبه، كما ساهم الطبيب (جالينوس) في تخليد الاعتقاد الذي ينص على أن النشاط العقلي "الروح الحيوانية" تسكن في الدماغ الأمر الذي زاد الاهتمام بالعضو القحفي لدراسة سمات الشخصية البشرية، أما بالنسبة لـ(يوهان كاسبر لافاتر) فقد قدم نظريته في سبعينيات القرن الثامن عشر التي تنص على أن الأفكار والروح البشرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإطار البدني للإنسان، حيث أكد أن الجبهة الطويلة هي دليل على العجز الفكري للشخص، فيما بعد تبنى الكثيرون أعمال وأفكار (لافاتر).

أسس الطبيب الألماني (فرانز جوزيف غال)، الذي أصبح رائداً في مجال علم الفراسة، بعض الإثباتات العلمية التي زعم أنها تساعد على فهم العلاقة بين الجمجمة والشخصية الفردية، وسرعان ما تم استخدام علم الفراسة الذي يفتقر لأي أساس علمي لأغراض العنصرية العلمية كما استخدم كوسيلة لاضطهاد الأقليات العرقية والاجتماعية، ولكن في أواخر القرن التاسع عشر تم رفض علم الفراسة على نطاق واسع، على الرغم من استمرار السلطات البلجيكية استخدامه لتبرير تقدم قبيلة التوتسي على قبيلة الهوتر.

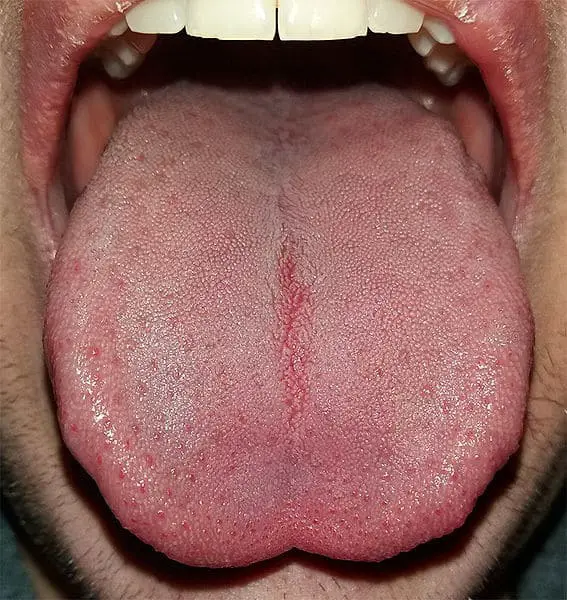

يحتوي اللسان على مراكز تذوق منفصلة، لا تزال هذه النظرية العلمية الخاطئة تُدرّس في معظم مدارس الولايات المتحدة:

هناك اعتقاد خاطئ وشائع حول خريطة اللسان أو خريطة التذوق، حيث يُعتقد أن اللسان مقسم إلى أجزاء مختلفة وكل جزء مسؤول بشكل حصري عن تذوق الطعمات الأساسية المختلفة، يُعتقد أن هذه النظرية قد نشأت عن ترجمة سيئة لورقة مكتوبة عام 1901 باللغة الألمانية من قبل عالم نفس في جامعة هارفرد، والتي كانت تحتوي على رسم توضيحي أظهر الاختلافات الدقيقة في التذوق على سطح اللسان، ولكن فيما بعد وبسبب الترجمة السيئة تم فهم هذه الاختلافات بطريقة مختلفة، إلى أن ظهرت هذه المغالطة العلمية التي تنص على أن كل جزء من اللسان مسؤول عن تذوق طعمات مختلفة.

في عام 1974، قامت العالمة (فيرجينا كولينجز) وهي باحثة من جامعة بيتسبيرغ بالتحقق من صحة هذه النظرية، ووجدت أنه على الرغم من وجود اختلافات بسيطة في تركيز المستقبلات الذوقية، إلا إن أحاسيس التذوق تأتي من جميع أجزاء اللسان، وعلى الرغم من دحض هذه النظرية، إلا أنها لا تزال تدرس عبر بعض الثقافات والتعليمات الشعبية المضللة في أمريكا.

قبل ظهور علم الوراثة، كان البشر يعتقدون قديماً أن الجنين يتأثر عقلياً وجسدياً بأفكار ومشاعر أمه:

جنين بشري عمره ثلاثة أشهر متصل بالمشيمة، عام 2005.

جنين بشري عمره ثلاثة أشهر متصل بالمشيمة، عام 2005.

كان الإيمان بمدى تأثر الطفل بطبع والدته بعد الولادة شائعاً للغاية في جميع أنحاء العالم القديم، حيث كانوا يعتقدون بوجود صلة عقلية تربط الأم الحامل بجنينها، وأكدت هذه النظرية أن انطباع الأم وحالتها العقلية قادرة على التأثير نفسياً وجسدياً على الطفل الذي تحمله في رحمها، سبب هذا الرأي الطبي انتشار الخوف بين النساء خلال القرون الوسطى، فقد كانت النساء في ذلك الوقت يعملن بجهد لترك انطباع إيجابي على أطفالهن وذلك لتجنب لوم المجتمع لهن في حال تسببن بتشوه أطفالهن بسبب أعمالهن وأفكارهن السيئة أثناء الحمل.

على سبيل المثال، كان يُعتقد أن سبب تشوه الرجل الفيل هو أن أمه قد أصابها خوف شديد من إحدى الفيلة أثناء حملها به، كما كان يُعتقد أن الأمراض العقلية سببها بعض التصرفات الهستيرية للمرأة الحامل، أي أن جميع العيوب الخلقية والاضطرابات العقلية كانت تفسر بمثل هذه الطرق، واستمر هذا الاعتقاد حتى القرن العشرين، وكانت الضربة القاضية عند اكتشاف علم الوراثة الذي وجد تفسيراً لكل هذه الأمور وحل مكان النظريات العلمية الزائفة.

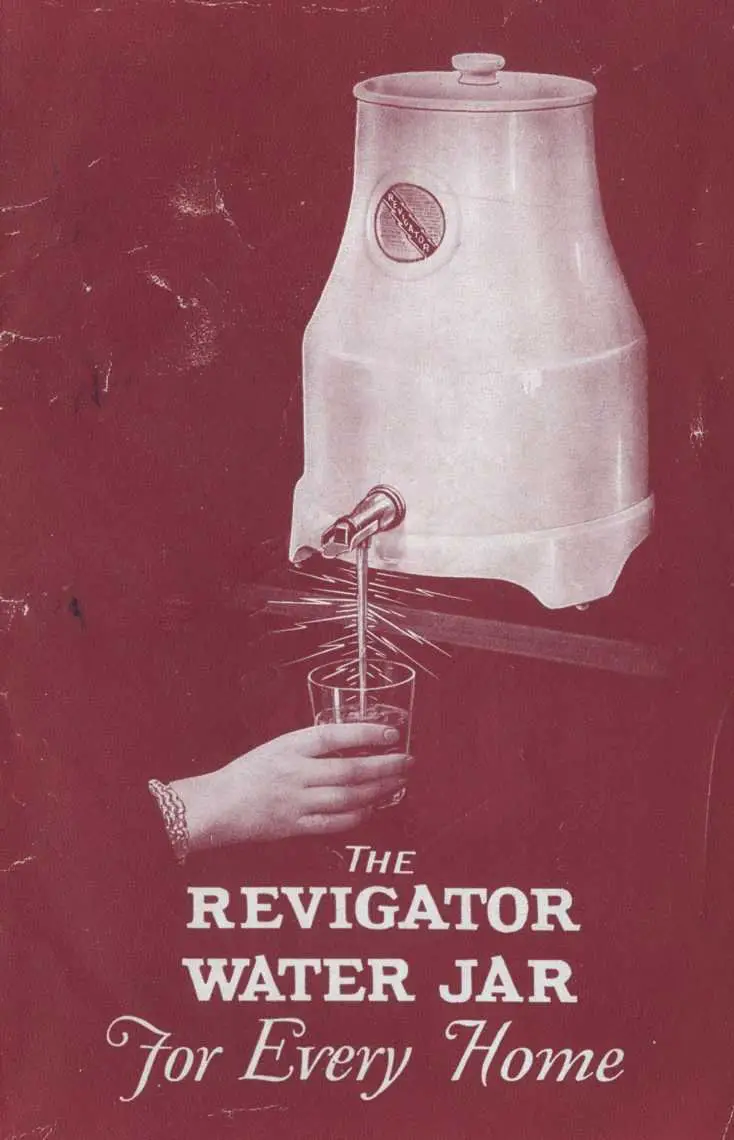

يوضح لنا التاريخ الطبي للبشرية فيما يتعلق بكل من التبغ والراديوم كيف أننا نتبنى طرقاً علاجية دون أن نبذل أي جهد للتأكد من سلامتها:

إعلان تجاري في الولايات المتحدة للترويج لجهاز Revigator الذي كان يستخدم لتوزيع المياه المشعة (في ثلاثينيات القرن العشرين).

إعلان تجاري في الولايات المتحدة للترويج لجهاز Revigator الذي كان يستخدم لتوزيع المياه المشعة (في ثلاثينيات القرن العشرين).

في عام 1911، تم اكتشاف الراديوم وقدراته العلاجية للحالات المرضية المستعصية واعتبر أنه معجزة طبية، وبسبب ظهور العديد من الحالات السرطانية، تجاهل الأطباء الأضرار الجسيمة التي تسببت بها المستويات العالية للإشعاع في الجسم البشري واستخدموه لعلاج الخلايا السرطانية، حيث أصبح الراديوم في متناول الجميع كما أنه أصبح مكوناً رئيسياً في الكثير من المنتجات المنزلية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، كأملاح الاستحمام، ومع معاجين الأسنان، وكريمات الوجه، كل ذلك بسبب اعتقادهم احتواء هذه المادة المشعة على فوائد علاجية.

على الرغم من الفشل الذريع للراديوم في علاج السرطان إلا أن الولايات المتحدة قد استمرت في عشرينيات القرن الماضي في إصرارها على دعم هذا العلاج الوهمي، إلى أن تم حظره في ثلاثينيات القرن الماضي بسبب مخاطره الصحية، أما في القرن التاسع عشر، فقد ظهر دخان التبغ واستخدم كعلاج مفيد طبياً على الرغم من أضراره العديدة، حيث انتشرت حقن التبغ الشرجية على نطاق واسع في جميع أنحاء أوروبا وخاصة في لندن خلال القرن، فقد زعم الأطباء في ذلك الوقت أن للتبغ فوائد صحية عديدة، إلى أن أطلق النازيون حملات لمكافحة هذا العلاج، حيث أصبح العلم لاحقاً يصب تركيزه على التأثيرات السلبية للعلاج قبل إصداره.

كان علم الكيمياء قديماً "الخيمياء" حاضراً على مدى آلاف السنين من التاريخ البشري، إلا أن الغرض الرئيسي منه قديماً لم يكن تحويل المعادن الأساسية إلى ذهب:

تصوير لـ (أوروبوروس) في مقالة (أورورا كونسورجينس) الكيميائية من القرن الخامس عشر.

تصوير لـ (أوروبوروس) في مقالة (أورورا كونسورجينس) الكيميائية من القرن الخامس عشر.

كانت الخيمياء فرعاً قديماً من فروع الفلسفة والعلوم الطبيعية، ولكن على الرغم من ارتباط الكيمياء في أيامنا هذه بدراسة خواص المواد وبنيتها وتركيبها وتحويل بعض المعادن الأساسية كتحويل الرصاص إلى ذهب، إلا أنه قديماً كان الغرض من استخدام الكيمياء أكثر تنوعاً، فبحسب بعض الروايات القديمة، كان الصينيون يسعون لتسخير العلوم الكيميائية لاستخلاص إكسير الخلود العظيم، والذي عرف لاحقاً باسم حجر الفيلسوف، حيث كان الكيميائيون يستخدمون البارود لاستخلاص هذا الدواء الشافي الأسطوري.

انتشرت الكيمياء القديمة في أوروبا اللاتينية خلال القرن الثاني عشر عن طريق بعض العلماء العرب، إلا أنه بعد مرور قرن من الزمن عاود الأوروبيون السير على خطى الصينيين في تسخير الخيمياء للحصول على إكسير الخلود العظيم، حيث حاولوا خلط بعض المعادن مع النباتات العلاجية إلا أنهم وصلوا لطريق مسدود في محاولاتهم هذه، حيث لم يتوصلوا لأي اكتشاف جديد من شأنه أن يفيد البشرية.

خلال القرن الثامن عشر، تراجعت الكيمياء القديمة في أوروبا تزامناً مع ظهور الكيمياء الحديثة كعلم بحد ذاتها، وعلى الرغم من ارتباطها الصغير بالسحر والتنجيم، إلا أن هذه الأخيرة تعتبر في أيامنا هذا علماً زائفاً وغير دقيق.

كان البراز قديماً يدخل كمكون أساسي في العلاجات الطبية:

كان أطباء العصور الوسطى يلجأون لأفكار غريبة خارجة عن المألوف لعلاج الأمراض المستعصية، ومن بين هذه العلاجات غير العلمية والضارة هو الاستخدام الواسع للبراز كعلاج طبي، فمثلاً كانت قبائل الأنجلو سكسون الجرمانية تستخدم براز الماعز والعجول والثيران والحمام كمكون رئيسي في المجال الطبي، كما كانوا يمزجونه مع بعض المكونات المنزلية لتحضير الوصفات الطبية، فمثلاً كانت تستخدم وصفة براز الحمام مع دقيق القمح وبياض البيض لعلاج الصداع الشديد.

بقيت هذه الطريقة العلاجية متبعة طوال عصر النهضة، حيث عالج الطبيب (روبرت بويل) خلال القرن الـ17 مرض الساد –إعتام عدسة العين– عن طريق رش مسحوق البراز البشري على المنطقة المصابة.

لم يقتصر استخدام البراز كعلاج طبي على الأطباء الأوربيين، بل إن الأطباء الصينيين قد استخدموا البراز لعلاج مجموعة من الأمراض خلال القرن الرابع قبل الميلاد، حيث استمروا في استخدام البراز لعلاج ومكافحة أمراض البطن لمدة 1200 عام، كما استخدم براز الجمال كعلاج بدوي شعبي خلال الحرب العالمية الثانية.

لا يزال طب البراز موجوداً حتى يومنا هذا، ولكن بشكل مختلف عن الطرق المستخدمة قديماً، حيث يقوم الطب الحديث بأخذ جرعة صغيرة من البكتيريا الموجودة في الأمعاء السليمة وزرعها في أمعاء شخص مريض.

استمرت النظرية العلمية القديمة، التي تنص على أن الأطفال الرضع لا يشعرون بالألم، لمدة مئة عام إلى أن تم دحضها:

مشهد لجنين داخل الرحم، للرسام (ليوناردو دافنشي) بين عامي 1512-1510.

مشهد لجنين داخل الرحم، للرسام (ليوناردو دافنشي) بين عامي 1512-1510.

قبل أواخر القرن التاسع عشر، اعتُقد أن الأطفال يشعرون بمستويات أكبر من الألم مقارنة بالأشخاص البالغين، حيث قال (فيليكس فورتز) عام 1656: "الجلد لدى الأشخاص البالغين يكون بغاية الحساسية، فكيف سيكون الأمر بالنسبة لجلد الأطفال حديثي الولادة؟".

لكن في نهاية القرن التاسع عشر، بدأت هذه النظرية بالتغير لدرجة أن الأطباء في ذلك الوقت اعتقدوا أن الأطفال الرضع لا يشعرون بالألم على الإطلاق، معتقدين أن الألم هو عبارة عن رد فعل عكسي، حتى أنهم اعتقدوا أن المنطقة المسؤولة عن الألم في دماغ الطفل لم تنضج بعد، لذلك لم يستخدموا مواد التخدير والمرخيات العضلية ومسكنات الألم عند معالجة الأطفال الرضع.

بقيت هذه النظرية سائدة في العالم الطبي حتى عام 1985، عندما خضع الطفل (جيفري لوسون) لعملية جراحية في القلب، وعندما اكتشفت والدته (جيل لوسون) أن طفلها قد خضع لعملية جراحية دون تخدير، قامت بإطلاق حملة عامة انتهت بدفع بعض الأطباء لإجراء بعض الدراسات الطبية، وبعد بضع سنوات أظهرت هذه الدراسات أن الأطفال يشعرون بألم أكبر بكثير مقارنة بالأشخاص البالغين، كما أن عدم توفير العلاج الكافي لتخفيف الآلام الشديدة التي قد يعاني منها الطفل الرضيع قد ينعكس بشكل سلبي على صحته النفسية والفيزيولوجية في السنوات المقبلة.

الطاقة، أو "الشرارة الحيوية" هي الشيء الوحيد الذي يفصل الكائنات الحية عن العالم غير الحي، كان المذهب الحيوي من المبادئ التوجيهية للعلوم الطبيعية طوال التاريخ البشري:

جاء اكتشاف الحمض النووي عام 1967، بعد آلاف السنين من الإيمان بالمذهب الحيوية.

جاء اكتشاف الحمض النووي عام 1967، بعد آلاف السنين من الإيمان بالمذهب الحيوية.

المعتقد السائد في هذا المذهب هو أن "الكائنات الحية تختلف كثيراً عن الكائنات غير الحية، وذلك لكونها تحتوي على بعض العناصر غير المادية"، حيث يؤكد المذهب الحيوي أن جميع الكائنات الحية تحتوي على عنصر الحياة الأساسي وغالباً ما يتم ربط مفهوم "الشرارة الحيوية" بمفهوم الروح.

تعود جذور هذا المذهب إلى كل من مصر واليونان القديمة اللتان كانتا تصدران العلوم والفلسفة الخاصة بهما إلى كل أنحاء العالم، وكان يعرف هذا المذهب الحيوي باسم (تشي) في الشرق الأوسط، بقيت هذه الأفكار متجذرة ومهيمنة على العقول البشرية حتى في العصور الحديثة.

تمكنت الكثير من هذه النظريات العلمية المعاصرة من النجاة، ولاسيما نظرية التخليق التي توصل لها (يوهان فريدريك بلومنباخ) عام 1781، حيث بقي المذهب الحيوي مسيطراً حتى أنه أثر بشكل كبير على الممارسات الطبية على مدى قرون عديدة، حيث ركز الأطباء على إعادة التوازن للروح البشرية بدلاً من علاج أعراض المرض، وبقيت الأمور على حالها إلى أن اكتشف عالم البيولوجيا الجزئية (فرانسيس كيرك) الحمض النووي عام 1967، حيث سخر (كيرك) من أنصار المذهب الحيوي وذلك بسبب تصديقهم لمثل هذه النظرية دون وجود أي دليل علمي يثبت صحتها.

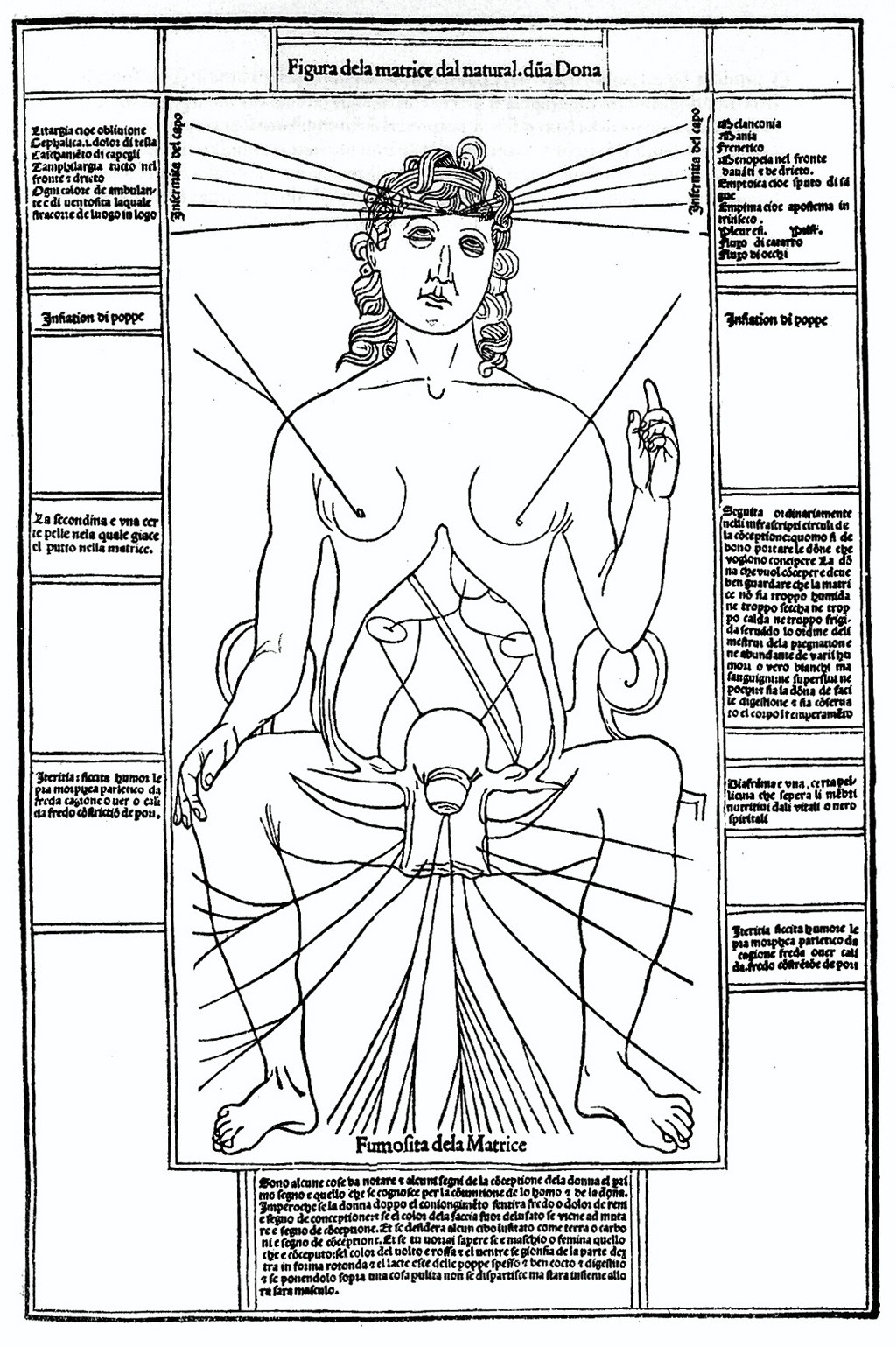

توصل البشر إلى الكثير من الاستنتاجات التي لا أساس لها من الصحة فيما يتعلق بالجنس الأنثوي، وأهمها الاستنتاجات والنظريات الخاطئة المتعلقة بالأعضاء التناسلية للأنثى وذلك بسبب الاضطهاد والكره الذي عانت منه النساء لآلاف من السنين:

رسم لـ (ليوناردو دافنشي) لتشريح جسم الأنثى، وخاصة الأعضاء التناسلية، يعود هذا الرسم إلى أواخر القرن الـ 15.

رسم لـ (ليوناردو دافنشي) لتشريح جسم الأنثى، وخاصة الأعضاء التناسلية، يعود هذا الرسم إلى أواخر القرن الـ 15.

استمر اضطهاد الرجل والمجتمع للمرأة على مدى عصور عديدة وانعكس هذا الأمر سلباً على الطب النسائي والمعرفة المحدودة فيما يخص جسم المرأة، حيث لا يوجد مجال للمقارنة بين تشريح الذكور وتشريح الإناث ويعود ذلك لعدم وجود فحص دقيق وفهم علمي لجسم المرأة، فعلى سبيل المثال أظهرت رسومات (ليوناردو دافينشي) نقصاً كبيراً في النظام التناسلي للإناث، وهذا ما يعكس المعلومات الخاطئة والمحدودة التي كانت منتشرة في جميع أنحاء العام القديم وكيف أن الأعضاء التناسلية الأنثوية تنتج النطاف، فقد كانت المرأة مكروهة منذ الأزل، فخلال العصور الوسطى كان ينظر للرحم على أنه يحتضن الكثير من الأمراض كما أنه يسمح لهذه الأمراض بالانتشار في جميع أنحاء جسد المرأة ويسبب لها نوبات من الهستيريا.

في أواخر القرن التاسع عشر، ارتبطت الأمراض العقلية بالمرأة واعتبرت الدراسات العلمية أن هذه الأمراض هي من المكونات الأساسية للجسم الأنثوي، حيث قال الطبيب النمساوي (سيغموند فرويد) المختص في التحليل النفسي، أن هزات الجماع التي تصيب البظر غير طبيعية كما أنها ضارة، مؤكداً أن هذه الهزات علامة على المرض العقلي للنساء، واعتقد أن تحفيز البظر هو المسبب الوحيد لظهور النساء المثليات، كما توصلت كلية هارفرد الطبية في عام 1873 إلى حقيقة غريبة وهي أن عقول النساء أقل تطوراً من عقول الرجال، وخاصةً أثناء الحيض، حيث أظهرت المرأة خلال فترة الحيض عجزها عن استيعاب التعليم العالي.

كان الاعتقاد السائد خلال عصر النهضة والحقبة الحديثة المبكرة بأن هناك حياة على جميع الكواكب، كما اعتقد عالم الفلك البريطاني (ويليام هيرشل) وجود حياة على سطح الشمس:

صورة للفلكي الألماني البريطاني (ويليام هيرشل)، للرسام (ليمويل فرانسيس أبوت) عام 1785.

صورة للفلكي الألماني البريطاني (ويليام هيرشل)، للرسام (ليمويل فرانسيس أبوت) عام 1785.

صنف عالم الفلك (وليام هيرشل) أكثر من خمسة آلاف جسم سماوي بعد أن أمضى عقوداً في رصدها ومراقبتها، كما أنه اكتشف عام 1781 كوكب أورانوس، ولكن على الرغم من الإنجازات الهائلة التي نُسبت له كعالم فلك، إلا أنه لم يختلف كثيراً عن باقي علماء الفلك الذين اعتقدوا وجود حياة على سطح جميع الكواكب في النظام الشمسي، وانتشرت هذه النظرية بشكل كبير خلال عصر النهضة على الرغم من رفض الكنيسة لها، إلا أن (هيرشل) لم يتوقف عند هذا الاعتقاد بل إنه كان يؤمن بوجود حياة على سطح الشمس أيضاً.

ناقش (هيرشل) هذا الاعتقاد في مقالته بعنوان «حول طبيعة وبنية الشمس والنجوم الثابتة»، واعتبر أن نجمنا المركزي هو مجرد كوكب ضخم مشع ومضيء ولكنه يحتوي تحت هذا الغطاء المشع على جميع مظاهر وأشكال الحياة، متفقاً في هذا الاعتقاد مع الكثير من علماء الفلك خلال القرن الثامن عشر. بطبيعة الحال، نحن نعلم الآن أن شمسنا لا تدعم الحياة، حيث تصل درجة حرارة سطحها إلى حوالي الـ 5,505 درجة مئوية.

كانت النظرية الشائعة في الغرب الأمريكي قديماً هي أن المطر يتبع الأراضي المحروثة:

عاصفة مطرية في شرق نيومكسيكو ناتجة عن الرياح الموسمية لأمريكا الشمالية التي تعمل على جذب الرطوبة من خليج المكسيك خلال أشهر الصيف الأخيرة (أغسطس 2011).

عاصفة مطرية في شرق نيومكسيكو ناتجة عن الرياح الموسمية لأمريكا الشمالية التي تعمل على جذب الرطوبة من خليج المكسيك خلال أشهر الصيف الأخيرة (أغسطس 2011).

ظهرت هذه النظرية في أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر أثناء التوسع الغربي للمستوطنات الأمريكية، حيث تسببت عمليات التخضير وتحول النباتات الجافة والصفراء إلى نباتات خضراء إلى ظهور بعض التكهنات والنظريات العلمية بقيادة عالم المناخ المعروف (سايروس توماس)، الذي وضح لنا العلاقة التي تربط الهجرة المستمرة بهطول الأمطار وتوصل لوجود علاقة طردية بين الهجرة والمطر، حيث ارتأى لـ(توماس) أن قدرة التربة الزراعية على الامتصاص تتزامن مع كثرة الهطولات المطرية، منتهكاً في هذا الاعتقاد المبدأ العلمي الأساسي الذي ينص على أن "الترابط بحد ذاته ليس دليلاً على السببية"، فبالنسبة له يجب أن يكون الحدثان مرتبطين.

وبسبب حراثة التربة فإن الطبقات الرطبة من الأرض تُكشف للسماء، وسرعان ما انتشرت نظرية (توماس) وتم تبنيها كحقيقة على نطاق واسع بغضون سنوات فقط وذلك كتأكيد للمصطلح الأمريكي "القدر المتجلي".

خلال سبعينيات القرن التاسع عشر، كان البشر يقومون بحراثة السهول الكبرى على أمل أن تجذب هذه الطريقة أكبر قدر من الأمطار إلى المنطقة، إلا أن هذه الفرضية قد اثبتت لاحقاً أنها واحدة من أكبر المغالطات التي يجب تصويبها، حيث إن التغيرات المناخية قصيرة المدى تحدث بسبب التغيرات المفاجئة للتضاريس، وغالباً ما كان ينتج عن هذه النظرية زيادة في الهطولات المطرية إلا أنها سببت زيادة في العواصف الغبارية وبالتالي حرمان مناطق أخرى من الهطولات المطرية.

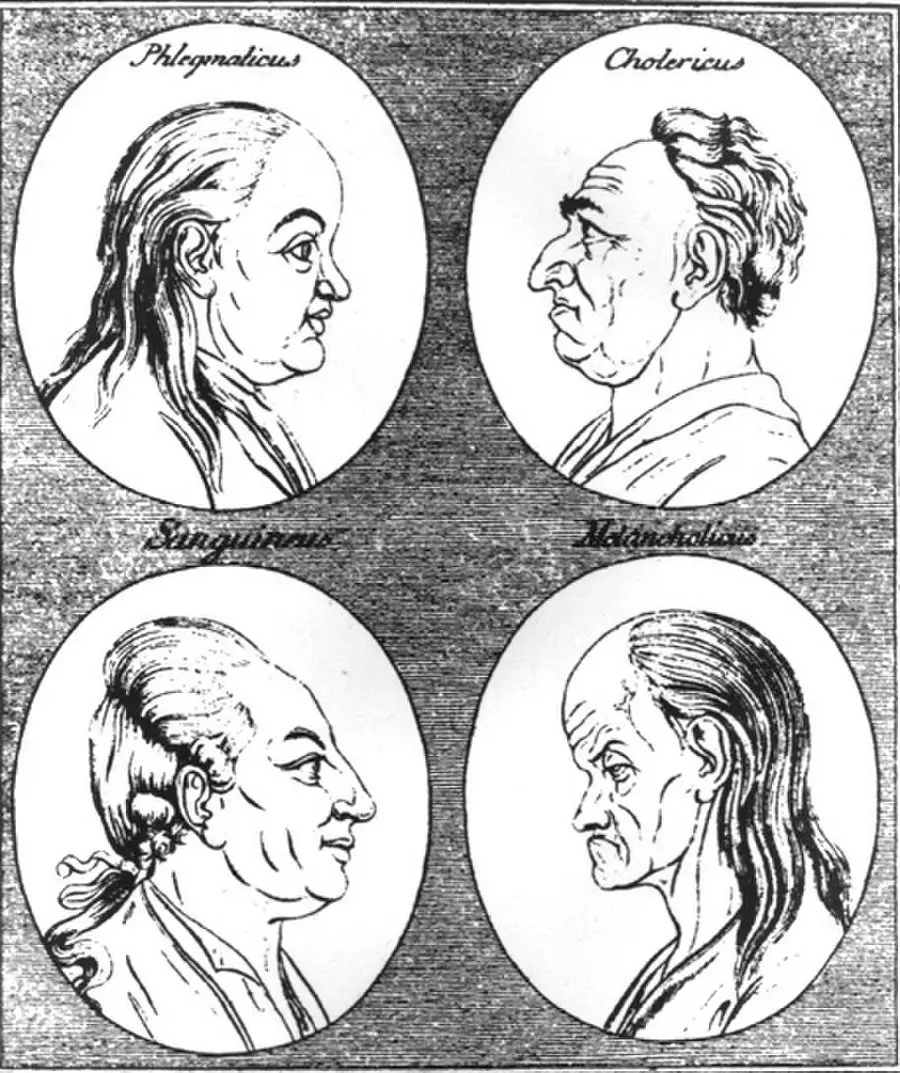

هيمنت هذه النظرية العلمية الغريبة: «النظرية الخلطية» –أو المزاجات الأربعة– على الرأي الطبي لأكثر من ألفي عام، حيث اعتُقد أنه لضمان حياة صحية وطويلة كان لابد من إبقاء سوائل الجسم الأربعة الأساسية في حالة توازن:

المزاجات الأربعة، توضح هذه الأشكال المجسمة تأثير هذه المزاجات على الشخصية الإنسانية، للرسام (يوهان كاسبار لافاتير) 1778-1775.

المزاجات الأربعة، توضح هذه الأشكال المجسمة تأثير هذه المزاجات على الشخصية الإنسانية، للرسام (يوهان كاسبار لافاتير) 1778-1775.

نشأت النظرية الخلطية في مصر القدمية أو في بلاد ما بين النهرين وقد تبنى أبقراط هذه النظرية، تفترض هذه النظرية وجود أربعة سوائل جسدية حيوية وهي: الدم، الصفراء، البلغم وعصارة المرارة الصفراء والسوداء، حيث اعتقد أبقراط أن جميع الأمراض تنتج عن فائض أو عجز في واحدة او أكثر من هذه المزاجات الأربعة، قائلاً: "هذه هي العناصر التي تدخل في تركيب بنية الجسم وهي المسؤولة عن آلام الجسم وصحته، يكون الجسم صحي في حال كانت هذه العناصر الأربعة متناسبة ومتوازنة بين بعضها البعض"، سببت هذه النظرية التي تبناها أبقراط والتي كانت متبعة من قبل أسلافه، على توجيه الممارسات الطبية نحو موازنة هذه السوائل الجسدية الأربعة.

حيث اتجهت الممارسات الطبية الغير علمية إلى إراقة الكثير من الدماء واستخدام المسهلات والمقيئات وذلك لتصويب الخلل وإعادة التوازن بين هذه السوائل. بقي هذا المفهوم الطبي سائداً في جميع أنحاء العالم الغربي والإسلامي، إلى أن أتى عالم التشريح البلجيكي (أندرياس فيزاليوس) عام 1543 وبدأ بسعيه نحو إثبات مغالطة هذه النظرية، ومع ذلك بقيت النظرية الخلطية مسيطرة على الطب إلى أن ظهرت النظرية الخلوية وعلم الأحياء المجهرية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

نظرية "التولد العفوي" التي تفترض أن الحياة قد نشأت من مواد غير حية، ولكن في القرن التاسع عشر تم دحض هذه النظرية بعد اكتشاف الحياة المجهرية:

(لويس باستور) وهو يجري تجربة في مخبره.

(لويس باستور) وهو يجري تجربة في مخبره.

الفيلسوف (أناكسيماندر) هو أول الفلاسفة المؤمنين بنظرية الانفجار الكبير والذي بسببه نشأت الحياة البدائية على سطح الأرض، حيث حاول تقديم تفسير علمي ومنطقي لظاهرة الحياة دون اللجوء إلى التفسيرات الإلهية، إلى أن ظهر أرسطو وتبنى هذه النظرية ودرسها بشكل أدق وتوسع بها، فعلى الرغم من وجود بعض أشكال الحياة التي نتجت عن التكاثر الطبيعي، إلا أن أرسطو قد اقترح أن هناك بعض الكائنات الحية التي قد تنشأ من مواد ومكونات غير حية، حيث اقترح أرسطو أن تفاعل المادة الأولية مع الحرارة قد ينتج عنه حياة.

على الرغم من تراجع هذه النظريات بعد سقوط روما في القرن الخامس، إلا أن أعمال أرسطو ونظرياته قد لاقت قبولاً واسعاً بين العلماء الإسلاميين، على الرغم من تعارض أفكاره مع ما هو متعارف عليه، حيث يعود الفضل في الحياة على الأرض للقوى الإلهية وليس للقوى الطبيعية.

بقيت هذه النظرية من النظريات الرائدة خلال العصور الوسطى، إلى أن ظهر (لويس باستور) عام 1859 وحل هذا الخلاف عبر اكتشافه للحياة الجرثومية التي تعجز العين البشرية عن رؤيتها.

المصدر: موقع History Collection

0 تعليقات